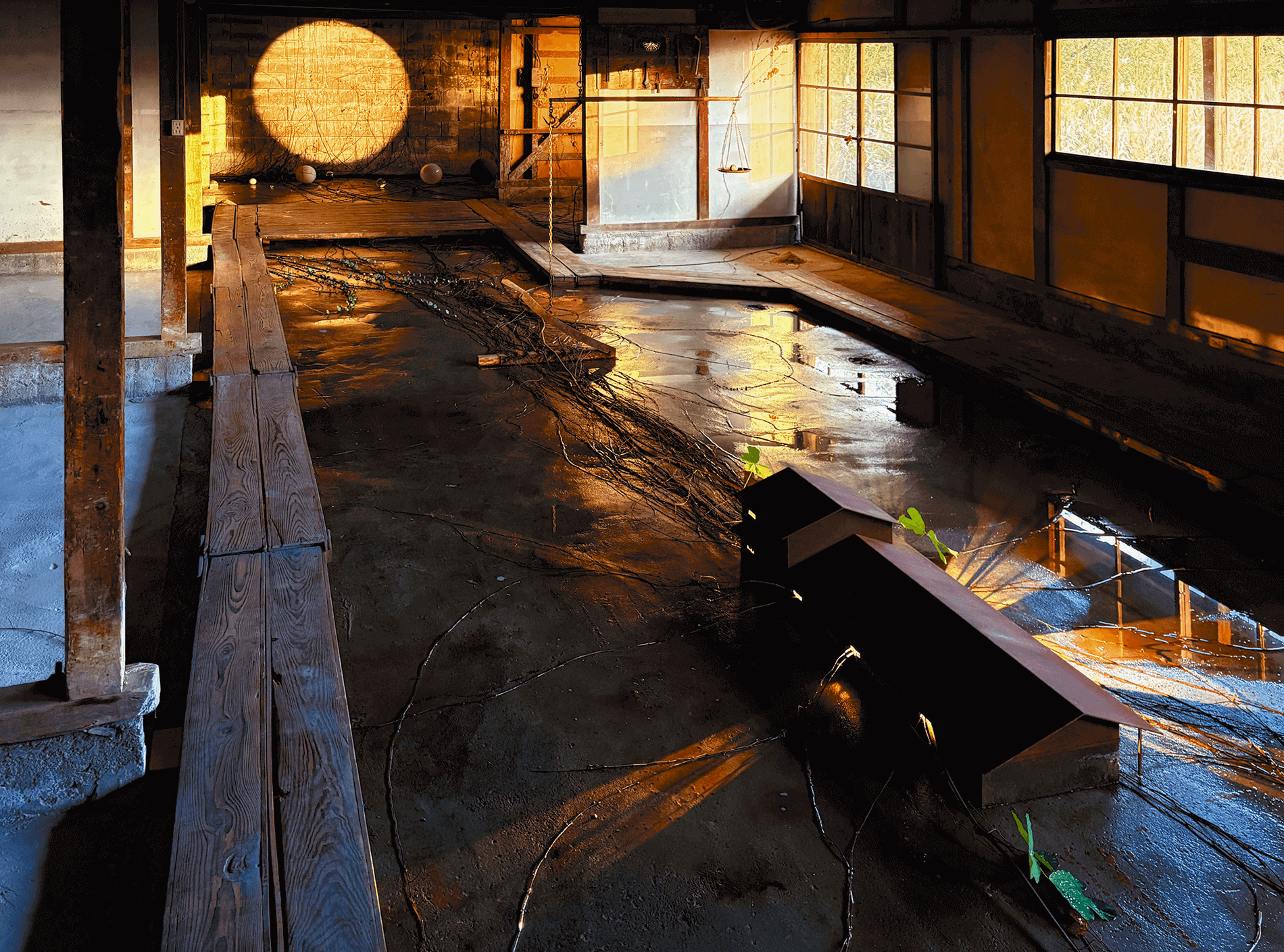

既に「土から生え」ていた蔦。

床に這う蔦は時間や歴史、水の流れなどを想起させた。

近年、臨界点(クリティカルポイント)が迫っている、

いやもうその只中にいるのだと感じる事象が続く。

自然と人工、虚と実、内と外、生と死 …

それらをこの高田の窯場跡で交錯させる時、

何が立ち上がるだろうか。

![床を這う蔦]()

2024年5月12日、初めて現場の下見をした。「夏蔦」が屋外から建屋の中に入り込み、壁や床を這い尽くしている様子は、このモロ(窯場の作業場)が機能を失ってからの長い時の流れを感じさせた。屋外の葉と比べれば小さなそれらの葉は建屋東側の地中より水を吸い上げ、窓から差し込むわずかな光で光合成をしていた。その姿に自然のたくましさとけなげさを感じずにはいられなかった。そして、文字通り「土から生えている」その様に「作品は概ねできている」、また直感的に、この建屋を縮尺した「モロの鉄製モデル」を場の中心に、さらにその中心に光源を設置しようと考えた。同時に、モデルの東面から蔦を入り込ませ、現実と入れ子状にしようとも。

今年の夏の暑さは、ただでさえ過酷な環境で命を繋いでいた蔦にも影響を与え、葉は次第に枯れていった。しかし20mもの距離を横断し、西の壁にまで到達した蔦は奇跡的に展覧会が終了するまで緑を保ち、現実にはない窓〈window〉 に、その若葉を絡ませた。

制作を進める中、枯れてゆく蔦を補うかのように「葛」が南面の窓下から入り込んできた。そのつるは太く、電気コードと見間違えるほどだった。葛の成長は著しく、1日に約30cmのスピードで伸びた。また、新たに建屋に入り込んできた蔦もぐんぐんと伸びた。

地球上では、なすすべもない自然災害が増え続けている。今回、この場に生えていた植物を用いて、それに警鐘を鳴らすような作品になればと思った。文明の発展が自然に悪影響を与えてきたことは明白だ。それでも答えを見つけようとしながら、なんとか生きようとする。我々は虚構の窓辺に寄り添う、か弱い蔦の若葉のようなものかもしれない。

2024年5月12日、初めて現場の下見をした。「夏蔦」が屋外から建屋の中に入り込み、壁や床を這い尽くしている様子は、このモロ(窯場の作業場)が機能を失ってからの長い時の流れを感じさせた。屋外の葉と比べれば小さなそれらの葉は建屋東側の地中より水を吸い上げ、窓から差し込むわずかな光で光合成をしていた。その姿に自然のたくましさとけなげさを感じずにはいられなかった。そして、文字通り「土から生えている」その様に「作品は概ねできている」、また直感的に、この建屋を縮尺した「モロの鉄製モデル」を場の中心に、さらにその中心に光源を設置しようと考えた。同時に、モデルの東面から蔦を入り込ませ、現実と入れ子状にしようとも。

2024年5月12日、初めて現場の下見をした。「夏蔦」が屋外から建屋の中に入り込み、壁や床を這い尽くしている様子は、このモロ(窯場の作業場)が機能を失ってからの長い時の流れを感じさせた。屋外の葉と比べれば小さなそれらの葉は建屋東側の地中より水を吸い上げ、窓から差し込むわずかな光で光合成をしていた。その姿に自然のたくましさとけなげさを感じずにはいられなかった。そして、文字通り「土から生えている」その様に「作品は概ねできている」、また直感的に、この建屋を縮尺した「モロの鉄製モデル」を場の中心に、さらにその中心に光源を設置しようと考えた。同時に、モデルの東面から蔦を入り込ませ、現実と入れ子状にしようとも。 drop | 雫 昇っているのか堕ちているのか

drop | 雫 昇っているのか堕ちているのか