Come Together | さあ、冒険に出かけましょう

志野、織部、黄瀬戸と並び、桃山時代からこの地方で焼かれていたやきものに「瀬戸黒」別名「引出黒」がある。その名の通り、焼いている最中に茶碗を窯から外に引き出し、水につけて急冷することで、釉薬に含まれる鉄分が黒く発色するものだ。

常滑市の作家・鯉江良二は通常、窯の小窓から行うこの引き出しを、耐熱スーツを着て窯の扉を開け、身体に高熱を浴びながら行う。やきものは土と炎に作家が向きあい、新たな表現に挑戦する「冒険」ともいえるだろう。

氏の耐火スーツは今展のチラシにも登場しており、やきものを巡る冒険の案内人の役割を果たす。また、チラシのビジュアルをフォトスポットに転用。展覧会場入口には鯉江良二が用いた火バサミと、氏の引出黒茶碗を展示した。

Sunset Sunrise | ゆうひので

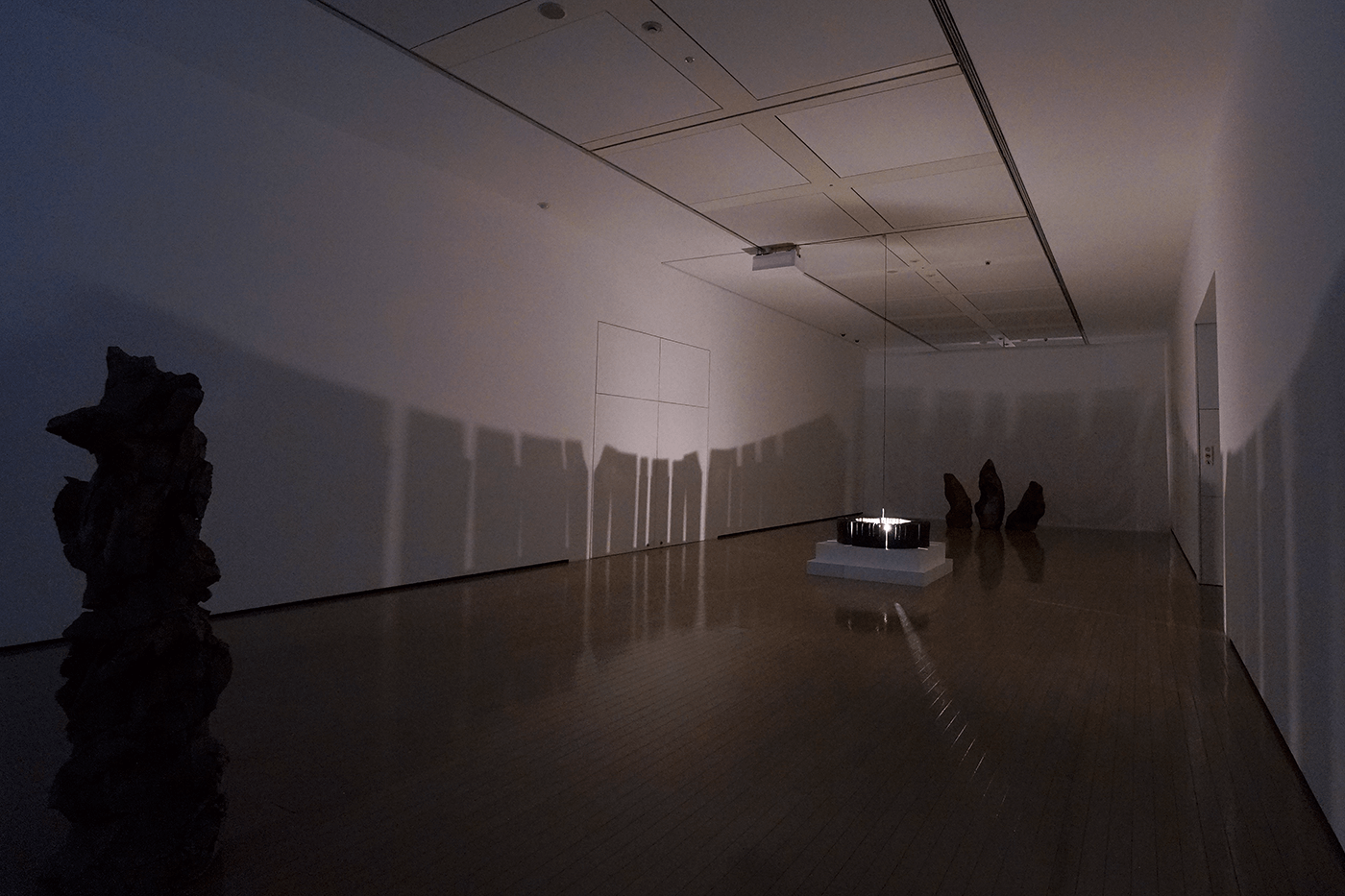

ゆっくりと上下する光にあわせて、壁から天井を包み込むように、みるみる形を変える影。光源は最も降下した時点で、すうっと消え、辺りは5秒間の暗闇に包まれる。その後、また明りが灯り上昇する。この光は、日の出、日の入りを表現したものだ。

清水六兵衛の作品《CERAMIC CIRCLE ’86》は、薄い粘土の板によってつくられており、切れ目が入ることで、高温で焼いた際に粘土がたわむ。そのたわみが微妙な表情やリズムを生み出し、それが影にも表れている。

ジョン・メイソンや杉浦康益の作品も同じく、土や陶ならではの風合いが生かされている。強い光を浴び濃い影を落とす時、大地を感じさせるような、原始的な力強さをこれらの作品が宿していることに気づかされる。

人間が生まれる以前から繰り返されている、日の出、日の入り。その時、太陽は何を照らし、どんな影を落としていたのだろう。

Breath of Craze | 釉の囁き

Over the Ocean | 海を越えて

身近な植物、クローバー、和名「シロツメクサ」。誰しも子どものころ、四つ葉のクローバーを探したり、クローバーの白い花で冠をつくったことがあるだろう。

江戸時代、オランダからさまざまなものが海を渡ってきた。その時、割れやすい品物を守るため、すき間に詰められていたのが、このシロツメクサである。シロツメクサも一緒に、はるばる海を越えてやってきたのだ。

そのような歴史を感じさせるように、飯沼慾斎著「草木図説」のシロツメクサの頁を元に、古文書風に作った本、および実際のシロツメクサを採取、乾燥させたものが展示ケースに収められている。

こうした人間の営みを記しているのが文献である。展示ケースに並ぶ、本をかたどった作品に、作者はどのようなメッセージを込めたのか。

また、W.N.projectの遊び心だろう。これらの作品に加え、オランダ土産である木靴を模したやきものも展示された。

Follow the Horizon | 地平線を辿って

《抜絵巡礼文皿》の作者バーナード・リーチは、西洋と東洋の文化を巡りながら、やきものを追究し続けた人物である。双方の文化が融合した彼の作品は、多くの人に影響を与え、今もなお愛され続けている。

やきものに施されている釉は、そのかかり方や色の変化でさまざまな景色を生む。その境界線を辿ると、これらのやきものの釉が、この高さや垂れ具合で施されたいきさつが思い浮かぶ。

《抜絵巡礼文皿》の中の巡礼者は、これまでどのような道を歩んできたのだろうか。このインスタレーションは、釉の高さを揃え地平線に見立て、巡礼者がこれから旅をする道のりに仮託したものである。

Gravity | 重力

ニュートンは落ちるりんごから万有引力の法則をひらめき、フーコーは巨大な振り子を使って地球の自転を証明した。宇宙のさまざまな力が関わりあい「いま、ここ」がある。

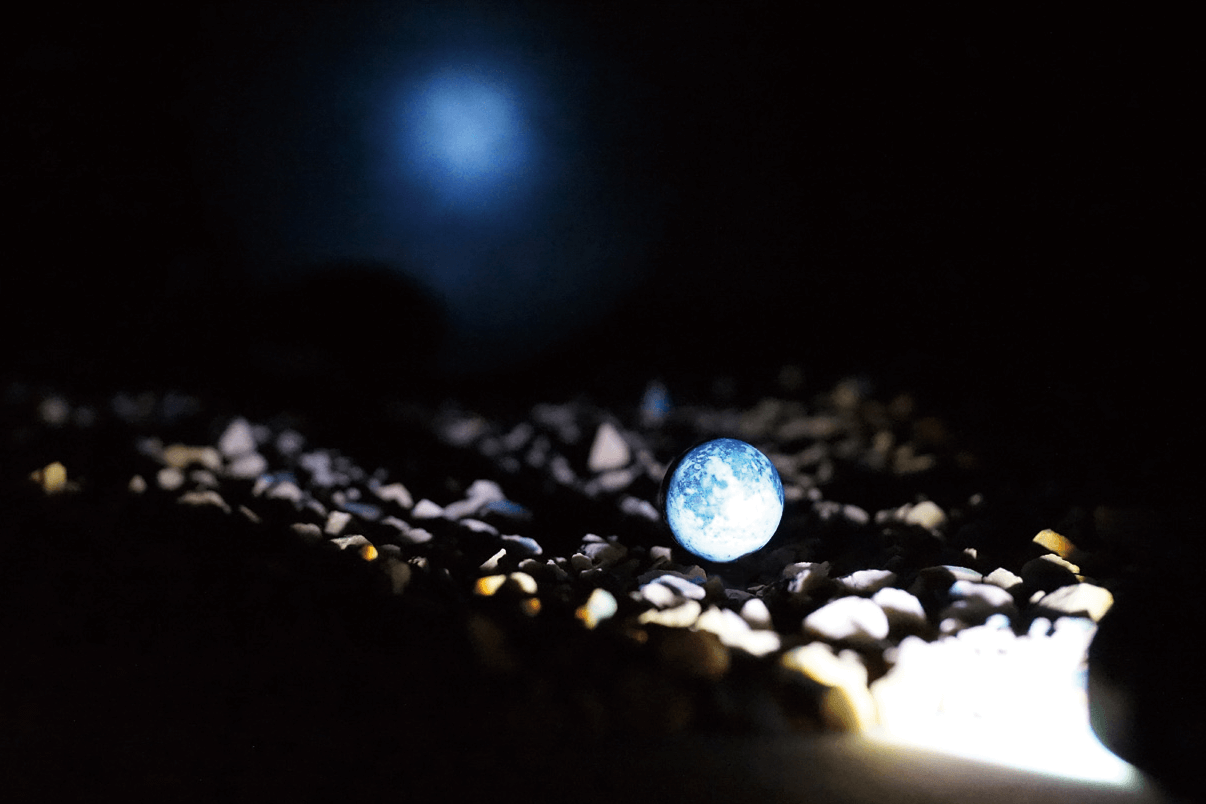

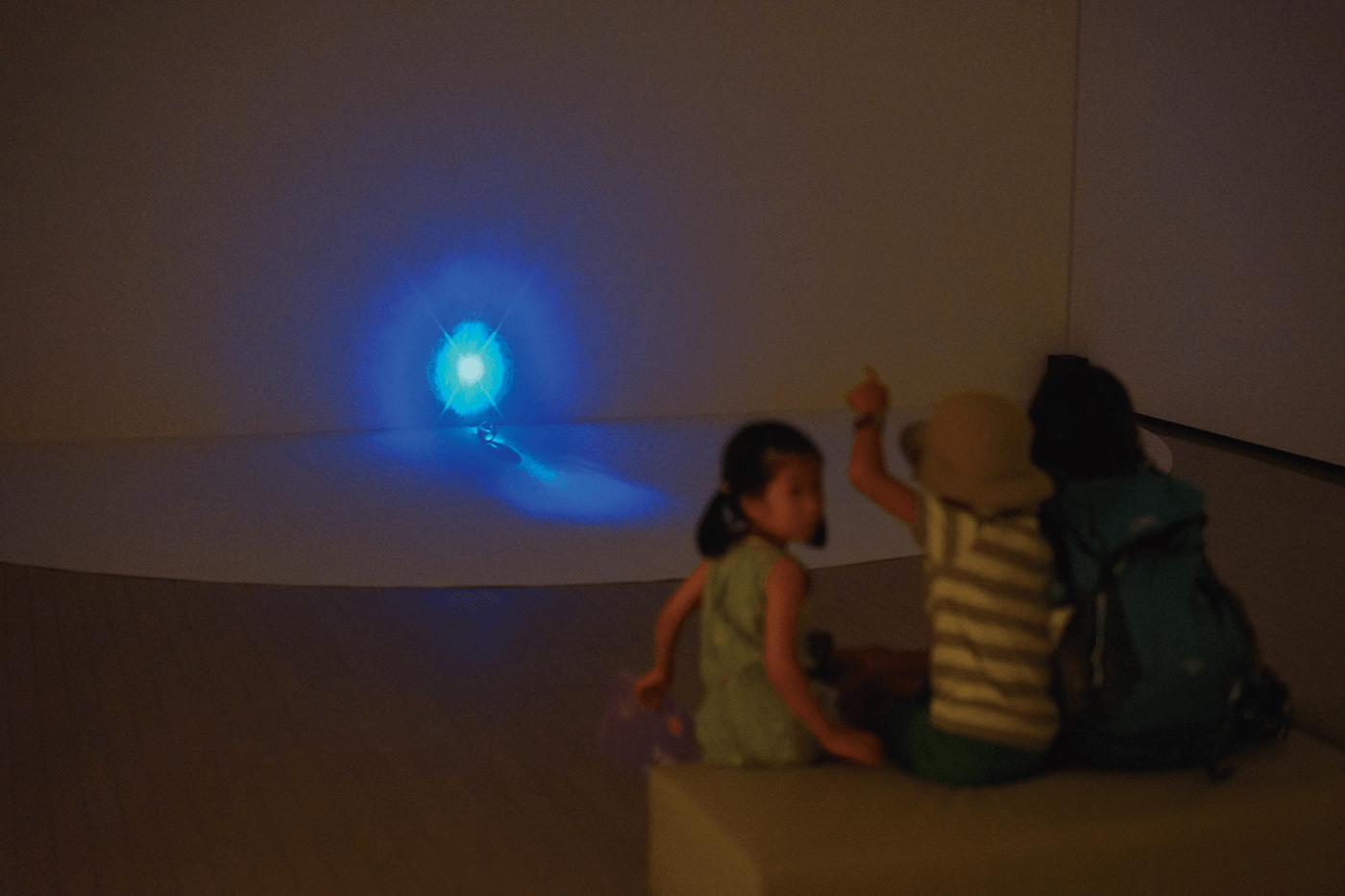

高さ16mの吹抜から吊り下げられた阿曽藍人の《土の玉》が、屋根瓦をくだいたシャモットの上を揺れている。それをフラッシュライトが照らし、壁面に大きく影を落とす。また、映し出されるシャモットの影は、あたかも風景のようだ。併せて、鑑賞者の姿も投影され作品の一部となる。

惑星を配置するようにインスタレーションされた、ボリュームある球体作品。それらの影は、フラッシュライト間近に置かれた、地球を彷彿とさせる極小さな青い球体の影に覆われてみえない。これらすべてを伊藤慶二の《頭》が巨視的に捉えている。

2分30秒の暗闇が続いた後、30秒間、展示室は明るく照らされ、また違った表情をみせる。

AYATORI | あやとり

VIDEO

IN⇔OUT | 内 ⇆ 外

ガラス玉は実物、夜の風景は映像と、実物と虚像である映像が合体して、ひとつの世界をつくりだす。星のようにみえていた光は、徐々に近づき、何かを探しているように動く。その光はあちら側からガラス玉を照らし、こちら側にガラス玉の影を落とす。映像は鑑賞者の背後から照射されているが、影はこちらに向かって伸びてくるのだ。つまりその影も映像なのだ。

虚と実の狭間にありながら、双方が矛盾なく合致する瞬間「臨界点=(クリティカルポイント)」は、この展覧会の演出家、小島久弥が追究し続けているテーマである。

また展示ケース内には、光、球、水など、虚と実を感じさせる、小島久弥のオブジェ作品《World》写真左、《8.9266 L》写真右が展示された。

In the Water | 水の中に

作品に近づくにつれ、鑑賞者はケースに入った他の作品とは何か違う様子に気づく。作品が水の中に入っているのだ。エアーポンプによりエアレーションされた水槽内の作品からは、小さな泡が絶え間なく立ち昇る。時折、口を表現した箇所から大きな泡が吐き出される。

水槽の中にある作品は、大石早矢香の《秘めりんご》である。大石早矢香は、動植物や人の体など、自然が創造したかたちの美しさを取り入れたオブジェやうつわなど、感性にあふれた陶芸作品を発表している。鑑賞者は、りんごの中に秘められた作品の中を小さな魚になって探検し、さまざまな美しい命の形を発見する。

Come Together | さあ、冒険に出かけましょう

Come Together | さあ、冒険に出かけましょう Sunset Sunrise | ゆうひので

Sunset Sunrise | ゆうひので Over the Ocean | 海を越えて

Over the Ocean | 海を越えて Follow the Horizon | 地平線を辿って

Follow the Horizon | 地平線を辿って Gravity | 重力

Gravity | 重力 IN⇔OUT | 内 ⇆ 外

IN⇔OUT | 内 ⇆ 外